在過去四分一世紀,全港華語(註1)

堂會數目幾乎增長了一倍,從1980年首次有數據的634間,增加至2004年的1,181間,平均每年增長2.6%。由於香港教會持續墾殖新堂,堂會相對於人口的比例亦漸見提升,由1980年平均每間堂會需要服侍8000人左右,到2004年已改善至每間堂會服侍6000人以內。

植堂發展

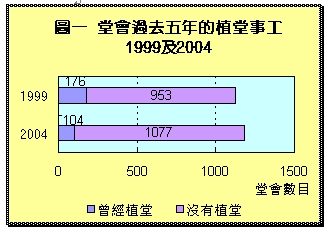

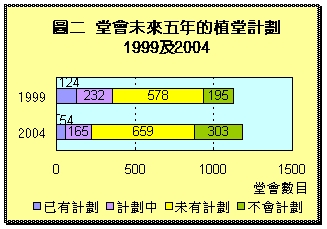

近十年植堂事工放緩,平均來說,堂會數目每年只增長1.1%(1994-2004年)。比較1999年及2004年兩屆「香港教會普查」的結果,清楚地發現堂會植堂的數目及意向減少;在1999年,有176間堂會表示在過去五年曾經植堂,佔總數的15.6%;同期,表示已有計劃在未來五年植出分堂的堂會只有124間(11.0%)。但數據顯示,確實在1999年至2004年間植出分堂的堂會數目比預期為少,只有104間(8.8%);未來植堂的趨勢相信亦會下降,2004年表示已有計劃在未來五年植出分堂的堂會更少至54間(4.6%)。

|

|

雖然堂會數目增長放緩,植堂意向減少,香港教會仍維持增長。2004年全港華語堂會平均每週有216,739人出席崇拜,較1999年的數字高出23.4%,平均每年增長4.3%。平均每間堂會的崇拜人數由1999年的155.5人攀升至2004年的183.5人;崇拜人數的中位數亦由1999年的98人上升至2004年的114人。這些數據均反映本港堂會的規模擴大,超過200人的中型或以上堂會持續增加。

一向以來,植堂被認為是成本效益最高的佈道方法,透過在不同地區及不同群體繁殖新堂,使福音得以廣傳(註2)

。過去十多年,縱然香港的植堂事工放緩,轉而發展更多較大規模、較多元化的堂會,但在香港區區彈丸之地,已有千多間堂會,已算相當密集。從另一方面來看,香港作為多元文化的社會,所需要的不只是數目眾多的堂會,而是有不同定位的堂會,可以深入社區,服侍眾多不同文化與背景的社群。

植堂數目

隨著人口不斷增長,不少市民從舊社區遷移至新市鎮,堂會要因應這些轉變而計劃植堂事工。無疑,植堂的決定是需要綜合多方面的考慮,並不能單從人口數字而定。但是,為了展示人口增長及遷移對植堂的影響,我們根據未來人口的推算數字,以及假設每間堂會服侍5000人口(註3)

,推敲各區需要植堂的數目。

假設每間堂會服侍5000人口,香港在2004年應需要1,357間堂會,較「香港教會普查」所得的實際堂會數目多了約180間;按人口推算作進一步分析,香港在2015年、2025年及2035年所需堂會數目應分別達1478、1607及1707間。

再根據2015年分區人口數字推算,元朗區(包括天水圍新市鎮)及西貢區(包括將軍澳新市鎮)在未來最有植堂需要。隨著新市鎮的發展,該兩個社區過去十年的人口已分別增長了五成及一倍,未來十年亦預期人口將會增長兩成。假設每間堂會服侍5000人口,元朗區在2015年便需要132間堂會,較2004年的68間多出一倍;同樣地,西貢區的堂會數目亦需要從2004年的48間,增加一倍至95間,以配合人口增長的需要。

植堂定位

植堂要有清晰的定位,才能針對社群的需要,適切地服侍社區,見證基督。香港是個多元文化的社會,這個因素猶為重要。這裡,我們嘗試以香港各分區的數據,從三方面分析植堂的定位。

(一)

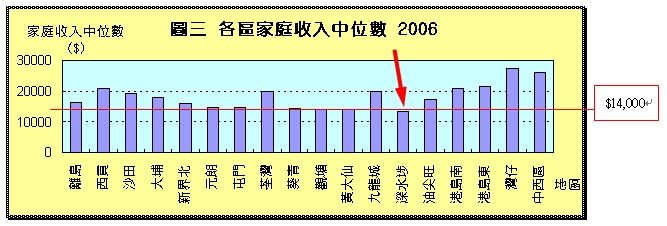

社會階層:堂會為了服侍社區,自然要植根社區。香港各社區皆有本身的特色,就社會階層而言,深水埗明顯是基層聚居的地方,2006年該區的家庭收入中位數僅為$13,500,顯著低於全港最高家庭收入的社區──灣仔($27,500),可見各社區有相當程度的貧富差距。其他低收入的社區包括觀塘、元朗、黃大仙及葵青等,家庭收入中位數均在$14,000左右。(圖三)

這些低收入社區的特徵包括長者及/或兒童比率較高,以致可參與工作的人口少;在勞動人口中,失業情況亦較普遍;家庭住戶自置居所的能力偏低。2004年數字顯示,深水埗共有102間堂會

(8.6%),而座落此區的教會責無旁貸,要關心區內貧苦大眾。

堂會建立分堂時,要因應社區人士不同的社會階層而訂定福音策略,富戶、中產或基層的需要明顯地有所不同。另外,值得注意的是,收入數字只反映該社區的整體情況,由於個別社區均由很多不同的小社區組成,小社區之間的差異也不少,就深水埗而言,個別小社區的家庭收入中位數可少於$10,000。因此,在了解社區的情況及需要時,應就地點作深入探究。

|

| 資料來源:《2006中期人口統計簡要報告》,政府統計處出版。 |

(二)

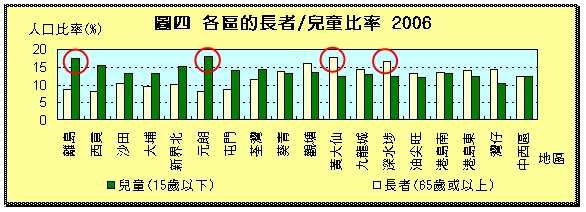

人生階段:香港人口老化的情況日趨明顯,中年人與長者的人口比率增加,植堂時可留意發展家庭及長者事工。然而,仍需留意各社區人口組合的差異,以致堂會可針對受眾身處的人生階段,重點地推行植堂事工。2006年黃大仙已超越深水埗,成為全港長者比率最高的社區,達該區人口的17.8%。這兩個社區的家庭收入中位數都是偏低,長者的貧窮問題值得關注。(圖四)

2006年離島區(包括東涌新市鎮)的兒童比率上升至17.6%,逐漸逼近比率最高的元朗區(18.0%)。兒童及少年人在身、心、靈的發展,不只是社區的重要議題,亦值得植堂教會關注,有開拓學生佈道的潛力。觀塘及黃大仙除了長者眾多外,兒童亦不少,合共佔人口比率近三成,顯示這兩個社區有相當部分的人口需要照顧及撫養,需要額外的關心和服侍。

|

| 資料來源:《2006中期人口統計簡要報告》,政府統計處出版。 |

(三)

文化背景:香港向來是中外人士匯聚的多元文化城市,除了九成以上是華人外,也有不同國籍種族人士聚居及工作。自「九七」回歸,每年皆穩定地有約五萬名持單程通行證的內地人士來港;內地人士與土生土長的香港人,是相同種族而文化背景殊異的社群。為了讓這些背景及文化相異的群體,可在這城市得聞福音,跨文化元素可作植堂策略的參考。

從「香港教會普查」得悉,堂會會眾中的新來港人士(註4)

由1999年的2,293人增至2004年的3,611人,增幅超過一半。平均每千名會眾約有16位新來港人士,較1999年的13人為多。2004年有51.8%的堂會跨越文化來牧養新來港人士,多於1999年的37.1%。

不少香港家庭聘有菲律賓籍、印尼籍及泰籍家庭傭工,這些國籍的人士,約有24萬居住在香港,佔香港人口約3.5%;推算在未來十多年後,外籍家庭傭工更會增加至人口的4%。此外,香港的南亞籍人士亦有4萬多,他們主要來自印度、尼泊爾等地。這些少數族裔的福音工作,在植堂時可一併考慮。

結語

植堂是項艱巨的任務,須要有良好的策劃和部署。有關的數據資料固然不可少,可作初步的分析及計劃,但是,資料只能對現況作出有限度的描繪,並不能取代實地探訪及參與社區服侍時所得的深入體會,預早全面地探索及了解社區需要,無論對整體長遠的植堂計劃,或是對個別新堂的定位,均大有裨益。

註1:包括使用不同中國方言,及有使用其他外語舉行崇拜的堂會,但不包括只用外語的堂會。

註2:勞根、晏尼:《植堂工作者錦囊》第一章。

註3:5000人只是一個假設的數字,並不代表實際的植堂需要。

註4:指從內地來港居住未足三年的會眾。

|